Edit & Text / 岩田なおみ

Photo / 江坂文孝(対談・ポートレート)

子どものころからずっと写真が好きだった藤原更さん。写真家になってさらに写真を超えて現代アートへ至った道のりを聞く。

愛知県津島市に生まれた藤原更さんは、文化的に豊かな家で育ち、子どものころから写真に魅力を感じていたそうです。プロの写真家になってからはコマーシャルフォトやドキュメンタリー写真など様々な分野で活躍し、現在は現代美術家として活動をしています。「ビジュツヘンシュウブ。」主宰の「フクヘン。」こと鈴木芳雄さんと対談する後編では、言葉を紡ぎ出すにつれて藤原さんご自身の記憶がほどかれてゆく様子がうかがえます。

子どものころから好きだった写真を仕事に

鈴木:藤原さんはこれまでどんなものを撮ってきたんですか。

藤原:コマーシャルフォトグラファー時代はファッションや食品、それから建築も撮っていました。建築雑誌に関わらせて頂いたので、エディトリアルフォトからコマーシャルフォトへと進みました。

鈴木:それからドキュメンタリーもありましたね。

藤原:ドキュメンタリーの作品は清里フォトアートミュージアムに購入していただき、そのあとアート方面の作品制作へ進みました。

鈴木:これまでの経歴、全てムダじゃないって感じですね。

藤原:写真でやっていこうと決め、スタジオで仕事を始めた理由は技術を身につけたかったからです。もともとは小学生のころから『VOGUE』などの雑誌の写真が好きで、切り抜いてコラージュをして部屋の壁に飾っていましたし、当時はアンリ・カルティエ=ブレッソンやジャック=アンリ・ラルティーグなどフランスの写真家が好きで写真集もよく見て、自分でも写真を撮っていました。

鈴木:ご実家がとても文化的な環境だったそうですね。

藤原:祖父の兄が京都画壇の画家で、狩野派や琳派の作品に触れる機会がよくありました。芸術家や写真家の方たちもうちに遊びに来ていましたし、実家はアパレル系の仕事をしていた関係で、海外からもバイヤーさんたちがよく来ていました。彼らが置いていった雑誌やお土産の写真集などを子どものころからよく見ていて、その中に『VOGUE』などもありました。家には茶室もあったので、障子に映る植物の影や、畳の上に光が差し込んでくるのを見たりするのが好きでした。あとは染色工場の中にかかっていた糸の色合いを綺麗だと思っていつまでも眺めたり。

鈴木:藤原さんは子どもの時の環境に恵まれていますよね。おじいさまたちの文化資本の豊かさはすごい。

藤原:いろんな芸術に囲まれる中で、写真にいちばん興味がありました。表現の手段として、写真が身近にありました。

さまざまな経験を重ねた後に現代美術と出会う

鈴木:現代美術とはどんなふうに出会ったんですか。

藤原:じつは、現代美術との出会いは遅かったんです。写真を本格的に撮り始めた頃、刺青を入れているカップルといっしょに暮らしながらドキュメンタリー作品を撮っていました。彼らがとても心を開いてくれて赤裸々な姿を見せてくれたのに、自分はそれに十分に応えられなかった気がして不完全燃焼でした。その後、私自身の病気の治療で入院することになり、その闘病生活をドキュメンタリーとして撮ることにしました。

鈴木:病院で撮ったその写真はどんな内容でしたか。

藤原:入院中の生活を記録しました。自分で撮影をするだけでなく、周りの人にカメラを渡して私の体の傷口や手術中の様子も撮影してもらいました。

鈴木:写真を撮る方向性がセルフポートレートに向いたんですね。

藤原:刺青シリーズを撮って以来、自分も開示しなくてはというプレッシャーもあり、自分を客観的な視線で撮り始めました。ポラロイドで撮った写真を入院していた個室に飾っておくと、入院中の人たちが入れ代わり立ち代わり見に来るようになって驚きました。そこで院長に展覧会の企画書を提出して、病院内の20メートルの廊下で展示をすることになりました。ポラロイド写真やコンパクトカメラで撮った写真をカラーコピーで印刷して、廊下の壁一面にすき間なく貼りました。この展覧会は話題になり、病院内外の多くの人が見に来ました。

鈴木:その表現そのものが、すでに現代美術ですね。

藤原:偶然展示を見た現代アートのライターさんにもそう言われました。この展示をきっかけに、写真ギャラリーではなく現代アートギャラリーでの作品の取り扱いが始まり、それから現代美術に触れるようになりました。フランスのギャラリーからの展示オファーもいただき、個展にもつながってゆきました。

鈴木:それからずっとアート作品を制作しているのですか?

藤原:しばらくは、コマーシャルフォトを撮りながら空いた時間にアート作品を作っていたのですが、だんだん海外の現代アートギャラリーでの企画展が増え、広告かアートかのどちらかを選ばなくてはならなくなりました。正直なところアート作品だけでやっていくには不安があったのですが、その頃東日本大震災が起こり、この先は本当にやりたいことをしてゆきたいと腹を括りました。最初に取り掛かったのが、実家の近くで撮影をした「Neuma(ネウマ)」のシリーズです。津島界隈は蓮根の産地があるため蓮田が広がっています。時期的に枯れた茎しかないのは分かっていましたが大型カメラをもって出掛けました。乾いた泥の上に折れて重なった蓮の茎に幾何学的なリズムを感じ、音楽が聞こえてくるようでした。次第にその様子がネウマ譜(「グレゴリオ聖歌」などで使われた楽譜)のように見え、表現に繋げてゆきました。

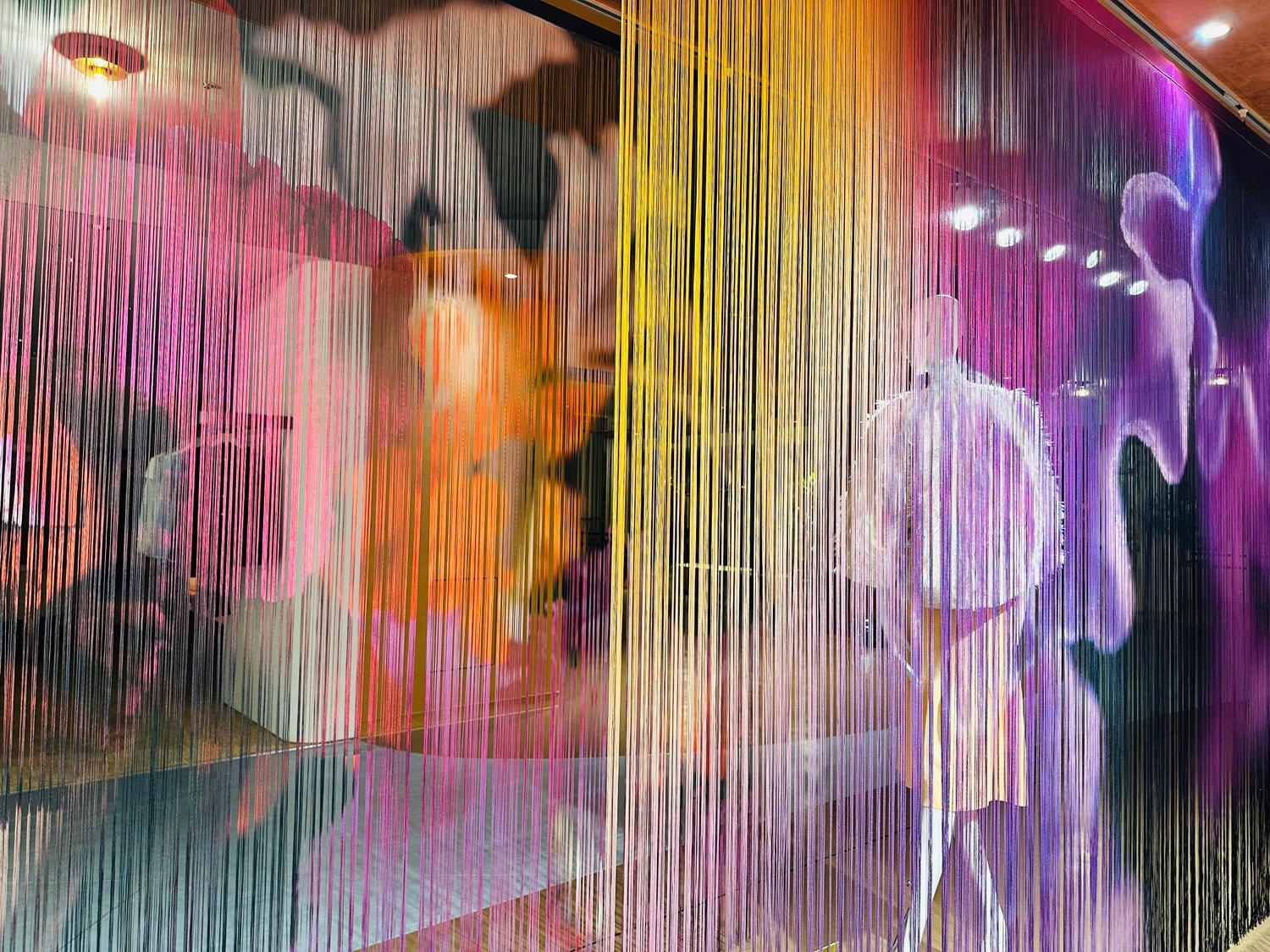

『Timeless Colors』 (松坂屋名古屋店展示風景) ©︎Saloje

鈴木:藤原さんの作品は、ゲルハルト・リヒターのスクイージーペインティングや、瀧口修造のデカルコマニーを思わせますね。

藤原:瀧口さんの作品は好きで昔よく見ていました。

鈴木:カール・ブロスフェルトは知ってた?

藤原:花を育てるのが好きなので、学生時代に植物学を調べていて出会いました。ブロスフェルトやグループf/64も好きで、彼らの作品を意識して実験的に制作をしたこともあります。今回はカトレアを即物的に捉えることを考えていたので、改めて写真集も見返しました。

「写真」=「真を写す機械」という呪縛を超えて

藤原:写真は子どものころから好きで趣味が仕事になった形なのですが、今は写真から発展したアート作品を創っています。

鈴木:僕はね、日本人には「写真」=「真を写す」という呪縛があると考えているんです。もちろん写真の呪縛は、優れた報道写真を生み出すなど良いこともあったんです。藤原さんは、そんな呪縛を安々と飛び越えています。もともとphotographって光(photo)で描く(graph)ことだから。

藤原:そう言ってくださると嬉しいです。スタジオで修行していたとき、スタジオにあった荒木経惟さんの『センチメンタルな旅』をよく見ていました。それ以来荒木さんの作品がずっと好きです。写真にまつわる哲学的な面でも影響を受け、そこからphotographという語彙にも迫り、「光で描く」ことにたどり着きました。

『Timeless Colors』 (松坂屋名古屋店展示風景) ©︎Saloje

作品に必然的に含まれる官能性をどう扱うか

鈴木:藤原さんの写真について、今まで誰もはっきりとコメントしてこなかった点があるのだけど、それが官能性。美術館など公の展示では強調しづらいかもしれないけど、例えばギャラリーだったら、その線を出すのも良くないかと思っていて、それについてはどう?

藤原:そうですね……。刺青のカップルを撮ったドキュメンタリー作品の時から官能性は意識していました。

鈴木:刺青といえば谷崎潤一郎の『刺青』だよね。

藤原:谷崎作品は『陰影礼賛』をきっかけに、子供の頃から愛読していました。刺青のカップルの撮影を続けながら『刺青』は何度も目を通していました。

鈴木:これまで藤原さんがテーマにしてきた時間と記憶は写真本来の特性だから、もちろんそれを前面に出すことはいいのだけど、官能性についてもどこかで出した方がいいと思うよ。

『Timeless Colors』(松坂屋名古屋店展示風景) ©︎Saloje

藤原:作品の官能性については意識してきました。例えば「Melting Petals」という作品集のタイトルにしても、そういう意味を含む言葉ですし、カトレヤの花は複雑な形をしていて両性具有的な見方もできます。花そのものが生殖器ですよね。生き物なので当然なのですが、だからといってあからさまに見せるということはしていません。見る人によってはそれと分かるという形で表現するように気をつけてきました。

『記憶の花』(ヤマザキマザック美術館 展示風景) ©︎Saloje

気になる今後の予定

鈴木:さて、今後の予定はどうですか。

藤原:松坂屋での展示がきっかけで、沖縄でカトレヤの写真の展覧会のお話をいただいているので、進めています。また、フランスのギャラリーでも展示の予定があり、あわせて作品集も進行中です。写真日記やドローイング、英語詩も本にしていきたいと考えています。

鈴木:本も展覧会も好きなんですね。

藤原:本は好きですが、本をつくることはむしろ苦手です。空間構成はフランスで鍛えられたので、とても好きですね。ですから今回の松坂屋での展示では、お客さまの動線を考えながら展示構成を考えることがとても楽しく、面白い経験ができました。

藤原更さんの経歴についてはすでに他の媒体でも紹介されていますが、今回はドキュメンタリー作品に関するご自身の思いなど興味深い話題に触れることができました。また、現代アートに関わる面では鈴木芳雄さんからのポイントを突いた質問で、藤原さんの作品の特質が浮き彫りになりました。今回の「Timeless Colors MATSUZAKAYA NAGOYA x Sarah Fujiwara」を経て、ますます活動分野が広がりそうな藤原更さんです。

藤原更

美術家

清里フォトアートミュージアムに作品所蔵後、フランスでの企画展をきっかけに、アートの世界へ。流気体や液体そして植物など、うつろう被写体を中心に平面・インスタレーション・ムービーをはじめ、特に写真に特化した作品を制作する。さまざまな事象のうつろいや物理的な存在の本質を、作家に刻みこまれた記憶を辿りながらフレームに落とし込む。2007年より手がける『花三部作』は、招待作家として参加したフランスのフォトフェスティバルPhotofoliesにおいて布をつかった大規模インスタレーションがギャラリーの庭園を飾り大きな話題に。また2025年に行われた松坂屋名古屋店とのプロジェクトでは、アートとファッションのコラボレーションを成功させる。近年の個展に出版記念展「記憶の花」(ふげん社、東京、2025)、「記憶の花」(ヤマザキマザック美術館、愛知、2024)、「Melting Petals」出版記念展(森岡書店、東京、2022)(Margin Gallery、東京、2022)(Gallery 176、大阪2022)(Space 18、名古屋、2022)、「Sarah Fujiwara Exhibition」(Gallery Noivoi、国際芸術祭「あいち2022」 パートナーシップ事業)、「Melting Petals」(ARTIFACT, ニューヨーク, 2020)など多数。

Information

■藤原更『記憶の花』

著者:藤原更

造本設計:町口覚

寄稿:鈴木潔(美術史家)、飯沢耕太郎(写真評論家)、坂上しのぶ(ヤマザキマザック美術館学芸員)

発行:スタンダードワークス

発売:ふげん社 https://fugensha-shop.stores.jp/items/67c7ff33871146c2274f4a71

発行日:2025年3月21日

サイズ:B5判、68ページ

<好評を博したヤマザキマザック美術館(名古屋) の個展を作品集化>

愛知県津島市に生まれ、写真表現の可能性を拡張するような様々な技法やメディアを駆使した作品を制作し、国内外で作品発表を重ねる現代美術家・藤原更(ふじわら・さら)。 本書は、2024年4月にヤマザキマザック美術館で開催された同名の展覧会を、アーカイブした作品集であり、蓮、薔薇、芥子をモチーフにした代表作・花三部作を網羅します。鈴木潔(美術史家)、飯沢耕太郎(写真評論家)、坂上しのぶ(ヤマザキマザック美術館 学芸員)が文章を寄せています。 展覧会場が蘇るような、大胆で優雅な町口覚氏による造本も、合わせてお楽しみいただければ幸いです。

収録作品(全30作品 2006-2024年)

発売元 ふげん社 ウェブサイトより

■『記憶の花』出版記念トークイベント/ヤマザキマザック美術館

日時:2025年5月30日(金)18:05-18:50 (受付17:50-)

会場:ヤマザキマザック美術館5階展示室

愛知県名古屋市東区葵1丁目19-30 TEL 052-937-3737

登壇者:藤原更(現代美術家)、坂上しのぶ(ヤマザキマザック美術館学芸員)

費用:無料*要当日鑑賞券

お申し込み:ビジュツヘンシュウブ。先行受付はメッセージにて。

一般 5月21日より電話にてヤマザキマザック美術館まで

https://www.mazak-art.com/index.cgi?mode=news_view&key=78636650171&submode=news&lang=

作品集『記憶の花』©︎Saloje

鈴木芳雄

編集者/美術ジャーナリスト・合同会社美術通信社代表

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。